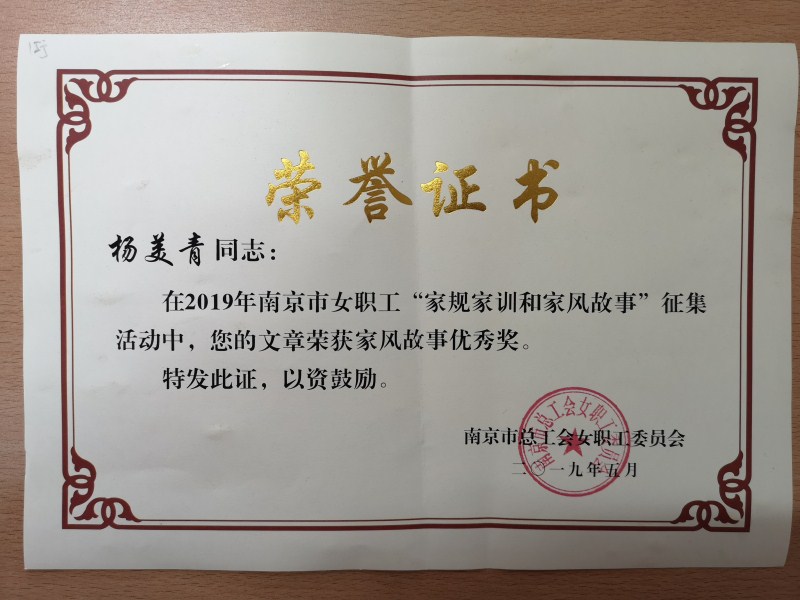

热烈祝贺杨美青老师在南京市“家风家训和家风故事”征文获奖

- 发布时间:2019-05-31 13:49

- 发布人:王爱勤

- 撰稿人:王爱勤

- 审核人:张继安

- 浏览量:3180

热烈祝贺杨美青老师在南京市“家风家训和家风故事”征文获奖

附获奖文章:

踏着英雄爷爷的足迹前进

——杨家三代的教育梦

有人说人生是一场诗意的修行,其实教育也是一场诗意的修行。教育是用生命唤醒生命,用生命温暖生命。为了这场诗意的修行,杨家祖孙三代历经了千辛万苦,一直行进在路上……

革命先烈:弃笔从戎 光荣捐躯

我家的第一位老师是我的爷爷杨莘农,他是家乡出了名的“布衣老师”。后来就任于享有“铁军之师”的新四军六师王必成部五十二团第二营,1946年在解放战争(涟水战役)中英勇牺牲,1950年被苏南行政公署定为第83号革命烈士。

爷爷是独子,父母都是农民,自幼读私塾,十几岁随人到无锡洛社师范读书。当时正是第二次国内革命战争时期,爷爷受到老师的影响,并通过阅读进步书刊,明白了一些革命道理,对共产党有了初步的认识。爷爷从无锡洛社师范毕业回乡后,受聘在窦庄塘沟小学做老师。他知识丰富,教学认真,讲课得法,深受学生欢迎。加上衣着朴素,农家子弟都愿意接近他,称他为“布衣老师”。

1939年5月,中国丹北特别支部组织委员陈云阁到窦庄一带进行革命活动,发展党的组织,经常在塘沟小学住宿。心中敬佩共产党、新四军的爷爷,如饥似渴地向陈云阁求教抗日救国之道。经过陈云阁的引导帮助,爷爷的思想觉悟提高很快,不久就加入了中国共产党。爷爷入党后,组织决定他留在原地,以教师身份为掩护,搞党的建设工作。他在河南区委的领导下,在贫苦农民群众中宣传党的主张,组织群众投入抗日斗争,进而对积极分子讲解党的宗旨,启发阶级觉悟,从中选择建党对象。经过一个时期的工作,发展了一批党员。1940年4月,镇(江)、丹(阳)武(进)扬(中)四县抗敌委员会成立。爷爷接受组织安排,参加“四抗会”领导下的民运组工作。1941年1月,爷爷调新四军六师五十一团工作。1942年11月,爷爷任三连指导员。1944年秋,该团一、二、三连并入四十六团三营,爷爷改任九连指导员。爷爷率部参加天目山战斗,腿部负伤,经治疗留下残疾。1945年日军快要投降时,爷爷被提升为四十六团一营副教导员,1946年10月,爷爷随大军北撤,调任四十七团三营任营政治教导员工作。

爷爷关心群众,能同群众打成一片,因而赢得群众的信赖。爷爷吃苦耐劳,关心战士,为人谦虚,具有政工干部的优秀品德。爷爷作战勇敢,身先士卒,不怕流血牺牲。他投身于伟大的革命事业后,驰骋大江南北。先后参加了官塘、上黄、棠荫、义庄、白马桥、周城、竹箦桥、邵比里、天目山、宣家堡、泰兴、如皋、黄桥、分界等50多次战斗。

1946年10月9日,国民党五大主力之一的“王牌军”七十四师共3万多人,以其美式装备,在飞机配合下,开始向涟水城大举进攻,妄图占领涟水,而后东进益林、阜云,从而占领整个苏北。10月21日,爷爷奉命率部队从宿北地区向涟水急进,10月24日赶到涟水城下。25日,敌在飞机和大炮支援下,依靠滩头阵地,妄图背水负隅顽抗。当晚我部对固守残敌发动总攻,敌大部被歼,只有少数泅水南逃。26日,第一次涟水保卫战胜利结束。可是爷爷却在这场激烈的战斗中英勇地献出了自己年仅二十七岁的生命。

英烈遗孤:子承父业 投身建设

我家的第二位老师是我的父亲,一名英烈的遗孤,他毕业于镇江师范学校。

一九四五年十月皖南事变,爷爷随新四军奉命北撤路过家乡,与全家人会了一面,在父亲印象中是第一次看到爷爷,可这短短半小时却成了爷爷和父亲的永别。爷爷走后,家乡处于国民党反动派的白色恐怖下,父亲八岁那年,我的奶奶去世了。年幼的父亲和年逾花甲的奶奶(我的曾祖母)相依为命,艰难度日。在那水深火热的年代,父亲只盼早日把国民党反动派消灭掉,只盼爷爷在外平平安安,早日归来,结束这提心吊胆的苦难日子。早盼、晚盼,好不容易盼到了一九四九年的解放。四月二十三日解放军终于浩浩荡荡渡过了扬子江,解放了大江南北。盼呀盼,最后盼来的却是爷爷已于一九四六年十月涟水保卫战中为国捐躯的噩耗,父亲和他的奶奶听到这一消息,悲痛欲绝,相抱痛哭,长久以泪洗面。

解放后,人民政府把父亲家定为革命烈士家属,享受代耕代种优抚。终于结束了提心吊胆的苦日子,政治地位提高了,生活状况也有了明显改善。因为刚刚解放,国家百业待举,百废待兴,拿不出更多的钱优抚烈士家属和遗孤。生活依然很困苦。父亲刻苦读书,希望读书改变家里的困境,初中毕业因读不起高中,遂赴镇江投考了江苏省镇江师范学校。三年师范毕业,于五八年镇江专区统一分配到仍属镇江专区紧靠南京的江宁县龙都乡当教师。期间兢兢业业工作,刻苦学习,得到了领导、师生的一致认可,并于六二年春入了党。父亲一直牢记爷爷北撤时对他的老母亲嘱托:一定要让孩子读书。他边学习边劳作,尽管家庭状况不好,学习上丝毫不松懈,成绩优异。一九六三年春组织把父亲调到县五人小组办公室工作。一九六六年八月调任江宁县委办公室任机要秘书。一干就是21年。后来又分别在县委组织部、县纪律检查委员会、县民政局供过职。父亲一身正气,不忘继承爷爷的遗志,堂堂正正为人,认真钻研业务,扎扎实实工作,每到一处都圆满完成了所担负的任务,得到领导和同事的肯定。后来父亲被调到县人大常委会法制工作委员会工作直到一九九九年退休,在人民公仆岗位上为人民服务了整整四十三个年头。期间父亲也曾找到爷爷生前的战友,了解到一些爷爷的事迹,一次次接受革命传统教育,并一直以此影响自己的孩子们,渐渐地建立起了良好的家风。

英烈后代:不忘初心 牢记使命

父亲自一九五八年被组织分配来江宁工作后,一直想调回家乡丹阳县工作,都未能如愿。直到一九七一年,有了我们三姐妹,在调回家乡无望的情况下,父亲考虑再三,背井离乡把妻子、女儿一起迁来江宁落户。

我们姐妹仨渐渐地长大了,从小接受受家庭氛围的熏陶,很小就懂得为父母分担生活压力,自食其力,一分耕耘,一分收获。我们相继成家立业,后来又都有了自己的孩子,安居乐业,生活幸福。我们在各自的岗位上工作都很出色,都受到上级及主管部门的奖励和表彰。我们仨姐妹的孩子个个刻苦学习,品学兼优。我们家两代人群策群力,携手完成教育好下一代的重任,努力为孩子们的发展撑大空间。经过我们多年的努力,有的孩子到国际大都市发展,有的孩子走出国门学习本领,回国报效祖国……如今,父母已年过八旬,看到子孙后代一直努力进取,他们感到无比幸福,无比欣慰!

我们家的第三位老师就是我,初中毕业在父亲的建议下以优异的成绩分别以第一和第二志愿报考了南京晓庄师范学校和海军军护学校。爷爷和父亲都曾经当过老师,父亲依然决定把我送进了师范学校,当时许多人都不能理解,更不能体会经历过战争创伤的家庭此时最需要什么,此时父亲最大的愿望希望孩子长大成人。父亲一直有一个伟大的家庭构想,那就是从教育出发,寻求家庭的发展之路。初为人师之时,我还不能理解父亲的思想,当时的理解就是应该早点自食其力,减轻家庭的经济负担。参加工作之后父亲给我讲了许多我们自己家里的故事……听着听着终于悟懂了父亲的心愿,父亲希望我继承爷爷的遗志,完成祖辈和父辈未竟的事业,努力做好一名“布衣教师”……

我不忘初心,努力工作,三十多年来我和丈夫一直奋战在教学第一线,几十年如一日,尽最大努力帮助学生,挖掘他们的学习潜能。因为有着优良家风的支撑,家里的孩子也个个都具有良好的品质,扎实的学习和工作作风,从小自强自立。父母引领着我们走出乡村,我们又扶持孩子走向世界,到国际化大都市施展才华。我们常常告诫孩子们,我们的身上流淌着共和国英雄的血脉,没有任何困难可以压垮我们的意志。今天的幸福生活来之不易,真的是四代人努力的结果,爷爷的故事已经不再是家事,用爷爷的故事感染大家是我们最大的光荣。

镇江烈士陵园纪念馆、涟水烈士纪念馆和新四军江南指挥部纪念馆常常会留下了我们的足迹,爷爷战斗过的许多地方也留下了我们的身影。爷爷给我们留下了一笔宝贵的精神财富,我们一定会倍加珍惜。每当我们遇到困难时会奔赴纪念馆站在爷爷照片前汲取精神力量……那是爷爷留给我们的唯一的最珍贵的念想!

爷爷曾经驰骋大江南北,我们一家老小也一直在寻找爷爷的一床军被,并以“寻找爷爷的军被”为主题让每个家庭成员经常接受革命传统教育。我们一家老小经常会到爷爷战斗过的地方去走一走,看一看,看看城市和新农村日新月异的变化,同时也接受一次次的心灵的洗礼。爷爷的军被至今也没能和我们如期而遇,它一定静静地躺在某个烈士纪念馆里,也许是想让我们继续书写属于我们的寻根故事……

1919~2019,敬爱的爷爷正好诞辰一百周年,他一定会知道我们已经踏遍了千山万水,我们不仅仅是在寻找那床珍贵的军被,而是在寻找英烈精神,寻找那些一直属于我们的红色故事……红色基因代代传,铁军精神放光芒!我们一定不忘初心,牢记使命!

为了革命,敬爱的爷爷为国捐躯;为了建设,历经千辛万苦的父亲服从党的召唤做了一名人民的优秀公仆;我赶上了幸福的和平年代,继承祖业,只想静静地做一名辛勤的“布衣老师”……

踏着爷爷的足迹,我们一路勇往直前!