四年级数学备课组活动1:群策群力,让“双减”惠及每一个孩子

- 发布时间:2021-09-18 16:00

- 发布人:

- 撰稿人:夏宁华

- 校对人:曹小康

- 审核人:张继安

- 浏览量:1267

群策群力:让“双减”惠及每一个孩子

一、主题

组内研讨

二、活动方案

1.内容:“双减”下的作业研究

2.时间:2021年9月10日

3.地点:四(1)班教室

4.人员:四年级数学教师

5.活动形式:研讨

三、研讨记录

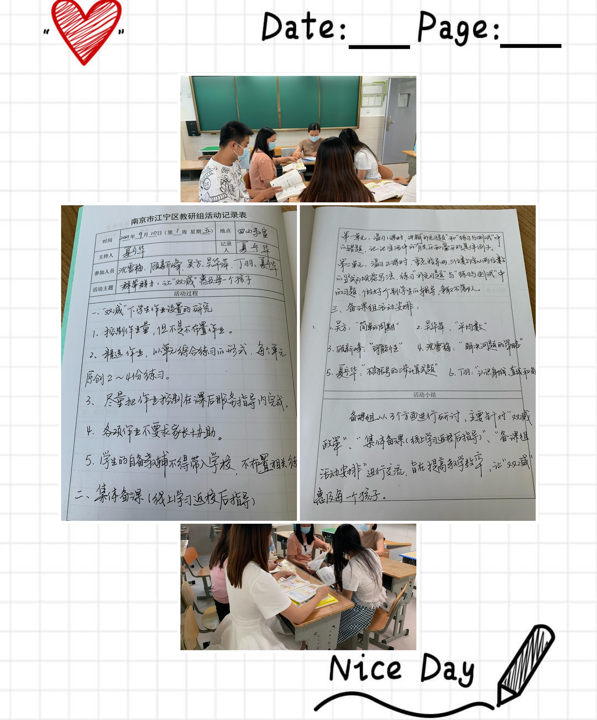

四、其他过程性资料(报道、照片)

“一年好景君须记,正是橙黄橘绿时。”又是一个金秋九月,我们迎来了个充满希望的新学期。面对充满希望和挑战的新学期,我们四年级数学备课组全体教师思考、展望,我们开展了第1次备课组活动,具体如下:

一、“双减”政策下学生作业设置的研究

“双减”政策的出台,将减轻家长的负担,还孩子一个快乐的童年。这也督促着身为教育者的我们,提高课堂教学效率,优化作业……采用更多的办法去努力提升学校教育教学质量。就“学生作业的设置”我们组有了以下共识:

1.控制作业量,但不是不布置作业;

2.精选练习,不搞题海战术;

3.尽量把作业控制在延时服务期间完成;

4.各项作业不要求家长协助;

5.家中自备的教辅不得带入学校,不布置相关练习。

二、集体备课

升和毫升是容量单位,小学数学以往总是把升和毫升与其他常用体积单位一起,编排在高年级教学。本单元教材在教学体积之前先教学升和毫升,尽量早一些教学升和毫升,既方便学生生活,又为以后教学体积积累感性认识。由于升和毫升在体积之前教学,因此采取直观认识、直观感受为主的教学方法。教学目的是让学生初步了解容量的含义以及计量单位,感受1升和1毫升的实际意义,会进行升和毫升的简单换算。感受1升和1毫升的实际意义,形成有关1升和1毫升的表象是教学重点。全单元编排四道例题,内容的具体安排如下表:例题教学内容练习编排例1容量的含义,计量容器的容量需要统一的单位例2容量单位“升”,1升的实际意义例3容量单位“毫升”,1毫升液体大约有多少例4升和毫升的进率,简单的换算练习。

1. 联系茶杯里盛水的事实,教学容量的含义。

例题提出的第(1)个问题“看看两个玻璃杯,说说哪个能盛的水多”,引导学生观察情境图里的两个玻璃杯,把注意力集中到玻璃杯盛水的事实上。教学要注意两点: 学是情境中的两个玻璃杯都是空的,里面没有盛水,“哪一个玻璃杯能盛比较多的水?”通过这样的想象,容易体会“杯子容量”的含义。二是要用较多的时间去领悟“玉米”老师说的哪句话,抓住“盛的水多”和“容量比较大”的内在联系,意义接受“容量”这个概念。

2. 直观判断和倒水实验相结合,教学“容量有大小”。

例1的第(2)个问题是“哪一个冷水壶的容量大一些”,进一步体会“容量”的含义。教学这个问题可以按四步进行:第一步学生说说“冷水壶的容量”是什么意思第二步让学生猜一猜哪个冷水壶的容量大些,调动他们的积极性。第三步通过倒水实验验证猜想。第四步确认问题的答案,并作出释:因为红把于壶里能盛的水多,所以它道例题为什么使用不同的计量单位。从而对升和毫升分别产生鲜明的第一印象。

3.设计多种活动,让学生感受1个单位的液体有多少。

学生知道升和毫升是计量液体有多少的单位以后,会希望知道1升、1毫升液体各有多少,教材及时满足他们的需要。设计这个实验有两点原因:一是学生对正方体比较熟悉,又知道1分米是多长,所以对棱长1分米正方体容器的大小有感性经验,正是这点经验能帮助他们感受1升的实际意义。二是在实验中带出了计量液体有多少的常用工具—“量杯”,它能方便且准确地测量液体有多少,在后面的教学中还会例3使用的滴管,感受1毫升水很少,进一步体会1毫升水有多少。

4.“动手做”指导学生制作并使用简单的量器。

木单元的“动手做”指导学生制作并使用1升的量器。教材图文结合,示范做量器的方法:选择一个上下一样粗细的瓶,往瓶里倒入1升水;在瓶上贴一张纸条,在1升处做上记号;把1升处以下的部分平均分成4份,分别做上1/4升、2/4升、3/4升等记号。用这个量器能够比较准确地量出1升、1/4升、2/4升、3/4升水。

5. 设计一些活动和练习题,帮助学生积累生活常识,在应用知识的过程中形成初步的升与毫升的观念。

三、备课组活动安排:

1.第二周:商讨、制定本学期教学计划与进度。

2.第四周:简单的周期 执教:吴方

3.第六周:平均数 执教:吴华萍

4.第八周:解决问题的策略(1) 执教:沈雪梅

5.第十周:期中复习

6.第十一周:可能性 执教:顾新峰

7.第十二周:不含括号的三步计算式题 执教:夏宁华

8.第十五周:认识射线直线角 执教:丁羽

9.第十九周:商讨期末复习计划

10.第二十一周:期末练习分析

“双减”不是减学,而是高效且有质量的教学,“双减”不减责任,不减成长,而是在每一节课上提高教学效率与保证教学质量。课堂教学质量是学校的“生命线”,是学生学业发展的“主导线”,是助力“双减”政策行稳致远的“减压线”。特殊时期,让我们携手共进,群策群力,让“双减”惠及每一个孩子!