以“课后习题”为抓手,紧扣单元要素,让统编教材的习作单元教学多一些“从容”以“课后习题”为抓手,紧扣单元要素,让统编教材的习作单元教学多一些“从容”——四年级语文备课组活动报道(二)

- 发布时间:2020-10-21 15:03

- 发布人:

- 撰稿人:时燕

- 审核人:张继安

- 浏览量:1515

以“课后习题”为抓手,紧扣单元要素,让统编教材的习作单元教学多一些“从容”

——四年级语文备课组活动报道(二)

一、活动主题

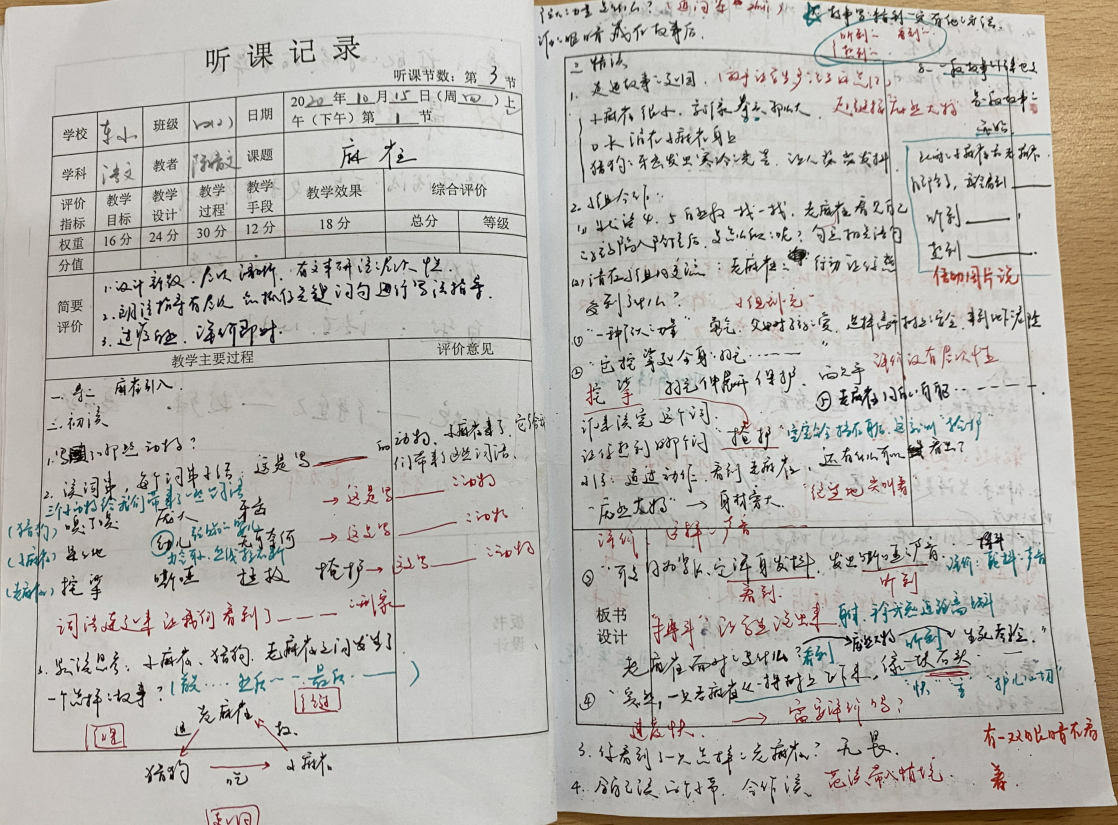

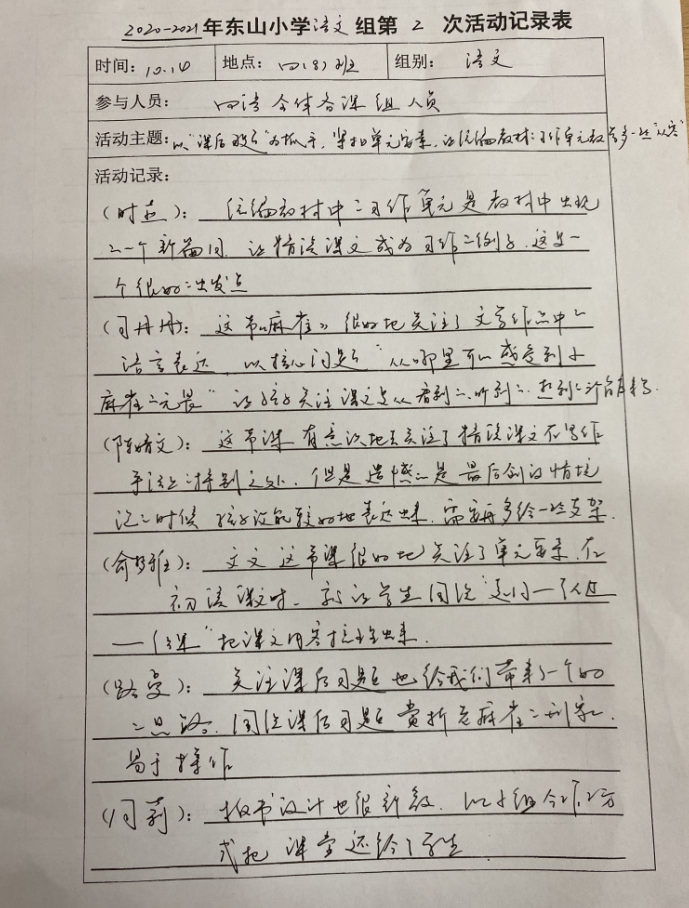

以陈婧文老师执教的《麻雀》为课例,开展了以“以‘课后习题’为抓手,紧扣单元要素,让统编教材的习作单元教学多一些‘从容’”为主题的教学研讨。

二、活动方案

1. 内容:陈婧文老师执教《麻雀》,备课组成员围绕本节课进行相关研讨。

2. 时间:2020年10月14日。

3. 地点:四(8)班教室。

4. 活动对象:四年级语文备课组全体成员。

5. 活动形式:听课、评课、集体研讨。

三、研讨记录

四、其他过程性资料(报道、照片)

陈婧文老师执教的《麻雀》一课是俄国大作家屠格涅夫的一篇散文,文中作家以精妙的笔触叙述了一只老麻雀在庞大的猎狗面前奋不顾身地保护小麻雀,使小麻雀免受伤害的动人故事。陈老师立足于孩子们的发展,以语文素养的提高为出发点,以引领者、合作者的身份带领学生走进文本,深入到文本的语言之中,真正让孩子们感受语言,熟悉语言,理解语言。师生在课文的重点,难点之处进行探索,交流互动,利用课文这个“例”,让孩子们得意、得言,努力实现“例”的增值。纵观整节课,陈老师突出地表现在以下几个地方:

1.塑造以生为本课堂,引领交流

陈老师在课堂中,遵循学生的认知规律,在通读全文的基础上,让孩子说说故事的主要内容,并对文中的几个角色有了初步的印象。根据孩子的理解,陈老师把故事中的角色相机贴在黑板上,这是孩子们与文本的初次见面。之后,陈老师给予孩子一定的朗读思考空间,让孩子再一次回到文本,与文本深入对话,读出独具自己个性理解的文本。“一千个人读《哈姆雷特》,就有一千个哈姆雷特”,不同的人,因为自己的学识、经历等不同,会有不同的理解。根据自己的理解,孩子们在再次朗读中对文中的人物,又有了新的理解。将这些理解写在相应的句子旁,就成为孩子的个性批注。对文本有了自己的体会后,孩子们就积极地将自己的理解板书与黑板上。在孩子们有了较深的文本体会后,陈老师又引领孩子们交流,谈谈自己的感受——板书上的词语来自于自己对哪些句子体会。就在这样的交流评点中,人物的形象,课文的重点,无声无息地渗透于其中。

2.着手重点词句品析,品悟感受

交流,总需要一定的内容和平台,陈老师就为孩子架好了言语训练的平台,内容就是这节课的重点——联系上下文,通过品读重点词句体会老麻雀的爱子之情。

在品析句子时,陈老师以孩子们的板书为切入口,引领孩子们寻找相应的句子,品读相应的句子,并抓重点词进行品析。中年级的孩子,需要加强对句子的品析训练,其中品析的方法就有抓重点词,体会当时的情境。在品词的基础上,还要品句,要联系上下文来理解句子的含义。在这这节课中,陈老师重点引领孩子们进行品词品句,采用扶放形式,通过词句体会老麻雀的爱子之情。从孩子们的参与度与交流来看,这个教学目标已经达成。

3.注重朗读形式多样,训练言语

在这堂课中,有多种形式的朗读。一开始,孩子们自由读课文,初步感知课文内容,初步感受认为性格特点。再读课文,孩子们与文本深入对话,读出自己独特的感受。孩子们交流自己的读书体会,其实就是孩子们三读、四读或许更多次地读课文。这样的读,由表及里,由浅入深,一次次地加深了孩子们对文本的解读,难点的理解,就在孩子们的交流中,在孩子们的一次次朗读中得以突破了。此外,还有齐读、男女生分读、个别读等多种形式的朗读,形式多样,孩子能较好地参与其中。

4. 以“课文”为例,渗透写法,为习作铺垫。

《麻雀》这篇课文是统编版教材四年级上册习作单元的第一篇文章,陈老师很有意识地关注到了课文的写法,所以在感受老麻雀的“无畏”时,陈老师分别引导学生发现,作者是从“听到的”、“看到的”“想到的”三个角度来写的,在厘清写作方法后,创设了一个灵活运用写法的情境:获救后的小麻雀会是什么样的?进而让孩子分别从“听到的”、“看到的”“想到的”三个角度展开想象,从教到学再到灵活运用,陈老师用这样一节精彩的课例为习作单元的精读课文该如何教做出了很好的示范。

一节组内课,我们四语组认真研讨,行走在统编教材研究之路上,我们不忘初心,砥砺前行!