走进寓言故事,感受其中乐趣——二语备课组活动(五)

- 发布时间:2019-12-15 21:54

- 发布人:

- 撰稿人:东山小学

- 审核人:张继安

- 浏览量:1035

走进寓言故事, 感受其中乐趣

——二年级语文备课组活动(五)

一、主 题:

寓言故事教什么?怎么教?

二、活动方案:

内容:上课《我要的是葫芦》《狐假虎威》。

时间:2019年11月

地点:二语办公室

活动对象:全体二年级语文教师

活动形式:研讨

三、研讨记录:

本次会议目的:寓言故事教什么?怎么教?

近期工作方向:

探讨寓言故事这一文体教学的策略和方法。

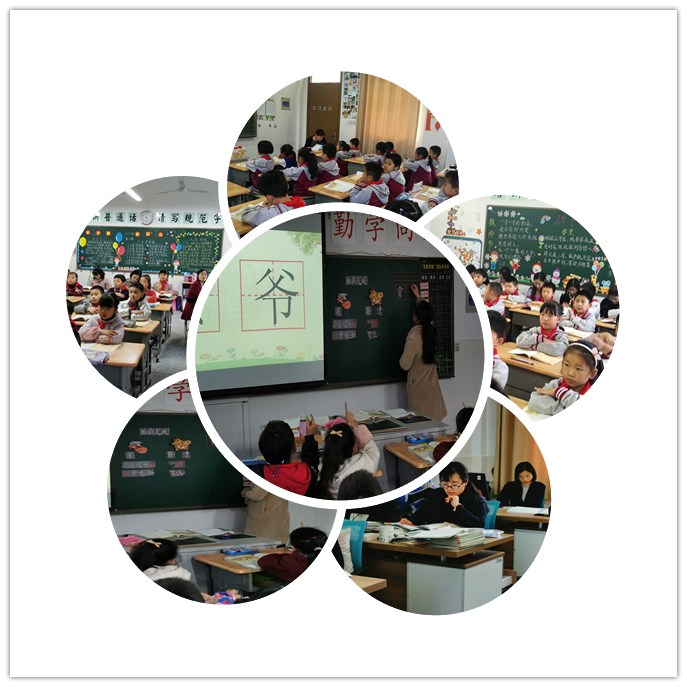

四、其他过程性材料(报道、照片):

11月,在二(2)班的教室内,青年教师李嘉慧老师呈现了一堂精彩纷呈的语文新授课——《狐假虎威》。

李老师从文章题目入手,抓住题目中的“狐”、“虎”,展示狐和虎的图片,并询问孩子们对这两种动物的印象。导入与学生的日常经验相结合,贴近生活,孩子们的兴趣立刻被调动,争先恐后地谈自己对狐狸和老虎的印象。导入轻松有趣,过渡流畅自然,引起了孩子们学习课文的浓厚兴趣。

李老师课前准备充分,设计的教学内容丰富有趣。朱老师提前准备好“狐狸”、“老虎”的面具,并让学生带着面具模仿狐狸的摇头摆尾和老虎的东张西望,寓教于乐,调动了学生学习的积极性,引导孩子们在欢声笑语中体会狐狸的神气活现和老虎的半信半疑。同时,朱老师把握重点语句,引导学生细读文本、潜心会文、认真思考,指导学生运用多种方式朗读课文,例如:自读,角色读,表演读,配乐读,孩子们兴趣十足,不知不觉地掌握了课文内容,领悟寓言中蕴含的深刻道理。

《我要的是葫芦》也是一篇寓言,通过一个浅显的故事告诉人们: 任何事物之间都是相互联系的,我们要正确全面地看问题。

在本课的教学设计中,倪菲老师根据二年级学生的年龄特点,用实物“葫芦”让学生感知,激发学生学习兴趣。同时,利用课文形象的插图,让学生观察、说话,培养学生的发散思维和观察听说能力。从而让学生了解葫芦的生长过程,感受植物生命的繁衍不息。

其一,抓重点段,引导学生带着中心问题:“长得那么好的葫芦,为什么会变黄、落了呢?”质疑,使学生产生强烈求知欲。通过学生自主学习,有感情地朗读课文,体会种葫芦人和邻居的不同态度,最后,让学生在理解文本,感悟语言的基础上懂得植物的生长需要各环节的联系。

其二,抓关键词句:“有几个虫子怕什么?”“叶子上的虫还用治?”“我的小葫芦,快长啊,快长啊!长得赛过大南瓜才好呢!”通过评读、个人读、分角色读、齐读、赛读、范读等不同方式的阅读,比较句子中的不同语气,从多个角度引导孩子体会种葫芦人的心态,以读悟文,品析词句。

两堂课的整体气氛及效果都还不错,对语言点的落实及把握也能够落实到位。由此课我们得出:寓言阅读教学应立足于培养孩子阅读文章的兴趣,引导孩子品味语言,积累语言,发展语言,从而达到自能读书的目的。在阅读的过程中不知不觉让孩子去体悟寓言的内涵。