一语(下)备课组活动(四)

- 发布时间:2021-04-22 12:01

- 发布人:

- 撰稿人:葛艳

- 校对人:朱锦涛

- 审核人:张继安

- 浏览量:730

一语(下)备课组活动(四)

一、活动主题:“依文学语”,激发学生主动愉快学习语言

二、活动方案

1. 内容:研讨并观摩潘老师的展示课《小猴子下山》

2. 时间:2021.4.15

3. 地点:一年级1班教室

4. 人员:一年级语文教师

5. 活动形式:观摩+研讨

三、研讨记录

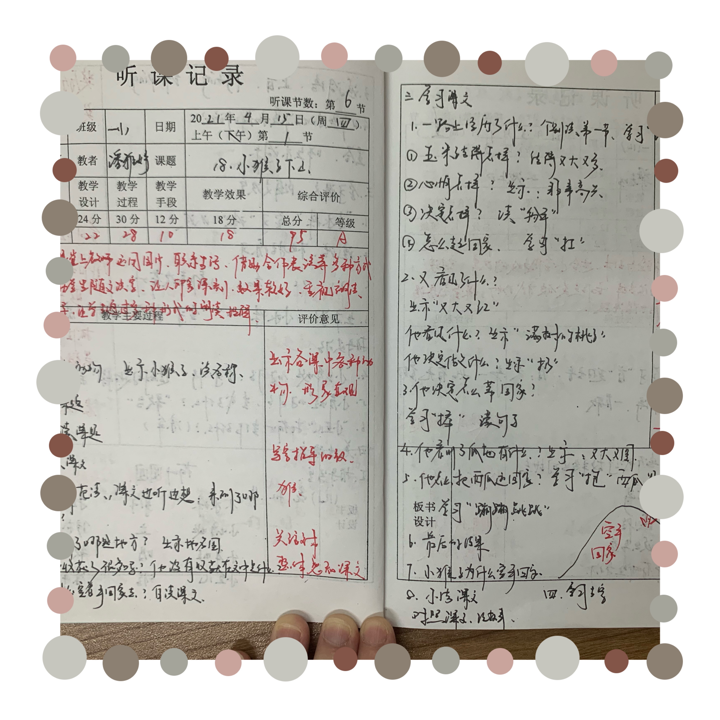

(二)研讨记录表

6. 时间:2021.4.15 | 地点:2-101办公室 | 组别:一语备课组 |

参与人员:全体语文老师 | ||

四、活动主题:把握构字机理,渗透汉字文化意蕴 | ||

(许飞燕):巧妙的导入新课,既培养了学生提出问题的能力,又激发了阅读兴趣,导入新课,自然又巧妙。 (李玲):在学生读通读顺课后之后,潘老师出示课文插图,要求学生结合插图,说一说小猴子下山分别做了什么。有了插图的辅助,学生能够比较有条理的按顺序说出课文主要内容。 (王洪艳):在理解词语“只好”的时候,引导学生仔细观察插图中小猴子的动作、神态,结合课文中的语言描写进行理解,从学生的回答来看,比较准确地理解了词语的意思。 (杨清华):潘老师在教学中抓住课文形式的特点、内容,“扶学”第一、二自然段,总结学习方法,合作学习第三、四自然段。在学习、交流中,引导学生从主要词语中寻找问题的答案并适时积累。 (王娟娟):围绕小猴子所做,体会动词妙用等。词句训练的教学落到了实处。 (杨婷婷):潘老师让学生在轻松、宽松的氛围中学习探究,体会了主动探究、合作探究的快乐,学生体验了成功带来的喜悦,同时识字能力进一步提高。

| ||

五、其他过程性材料(报道、照片):

六、4月15日,阳光明媚。一年级语文组的语文老师展开了主题为“‘依文学语’,激发学生主动愉快学习语言”的教学研讨活动。

一、板书的巧妙设计

潘老师将课文里的关键字、词,结合图片予以巧妙组合呈现:横观为词,竖显为段,连接起来,全文可见,大大帮助了学生理清层次、把握重点、概括大意,同时也让后面故事复述有所依托。

二、动词的细心引导

对于刚刚步入一年级的小学生来说,掰、扛、摘、捧、抱、扔、追等表示相近动作动作词,其细微的区别,孩子们很难掌握。潘老师根据孩子们的他们的年龄特征,知识水平和接受能力,通过听一听、找一找,找出动作词,再通过以动作示词义,最后再适时提出质疑:“为什么桃子不能用扛呢?”“玉米不能用摘?”等问题。孩子们通过他们自己的讨论,自己得出了答案。直至后面的词语搭配,孩子们在朗读课文时,情不自禁比划出来的动作,可见学生对词义理解得透彻。

三、从实际出发,利用课文结构特点安排教学。

小猴子下山,做四件事,其表达方式基本相同。潘老师在教学中利用课文形式的特点、抓住主要内容,很好地处理了课文形式和内容的关系。对于课文第一件事让学生来读一读、想一想、说一说等活动详细讲述,其余引导学生自学。抓住关键词语不放,提出恰当的问题思考,联系学生实际正面诱导。注意让小学生从主要词语中寻找问题的答案。这样的训练,不只使低年级以词句训练为重点的教学要求落到实处,有益于学生了解课文的意思,而且对学生以后进行篇的理解的训练奠定的基础。

四、复述体现语言和思维训练的层次性

在孩子们复述课文时,潘老师先分别出现四幅图(幻灯片)和填空练习引导孩子及把握了课文内容,为复述整篇奠定基础,还适当穿插品德教育,安排巧妙,都为学生的课堂质疑和总结铺好了路。

五、老师从学生的年龄特点出发,先将小猴子的行为与小学生的实际挂钩,这种由物及人,从课文内容到生活实际的过渡,是同一现象的类比,属生动直观的感性认识,易被学生接受。再引导学生把感性认识升华为理性认识,从中悟出一个道理,实现了认识过程中的第一次飞跃。然后,用“不论做什么事情,都要有始有终,认认真真地去做,做完一件再做另一件,这样才能有收获”的哲理指导学生日常行为。这一教学过程既体现了唯物主义的认识论,又进行了思想教育。